引言

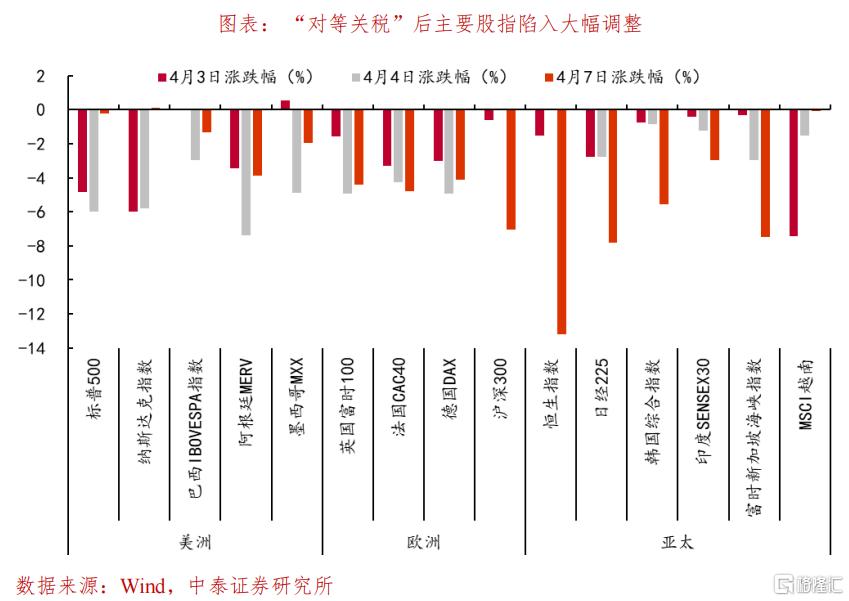

“風乍起,吹皺一池春水”。4月3日,特朗普政府一紙關稅新政再次攪動全球資本市場。與五年前不同,這一次美國政府高調宣布啓動”對等關稅”,對全球主要經濟體再次加徵高額關稅。 4月4日,中國國務院關稅稅則委員會宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%的關稅。受此衝擊,全球資本市場迅速作出劇烈反應,標普500指數兩日累計下跌逾10%,創下自2020年3月疫情初期以來最大兩日跌幅,歐洲及亞太市場主要股指也齊齊重挫。

“山雨欲來風滿樓”。4月9日,美國正式落地對中國加徵的50%關稅,累計稅率達到104%。隨即中國反制,迅速追加對美關稅至84%。直至10日凌晨,特朗普宣稱對中國稅率提高至125%。表面看,”對等關稅”似乎不過是美國政府在貿易博弈中的又一次強硬施壓,但深究其本質,這更可能是特朗普政府在”制度層面”發起的一次路徑變革。

歷史表明,當國際制度收益不再普遍共享時,變革的動力往往來自制度外部的極限衝擊。特朗普的關稅舉措正代表了這一類型的外部衝擊——其看似政策博弈的外表之下,暗藏的是全球資本秩序重塑的制度錨點。

本文嘗試從特朗普政府”對等關稅”政策背後的深層邏輯出發,揭示特朗普2.0政策框架及其對制度的衝擊路徑,探討中國面臨的結構性挑战,並希望爲投資者在這一充滿不確定性的時代的資產配置提供參考。

對等關稅:

特朗普2.0政策路徑的再錨定

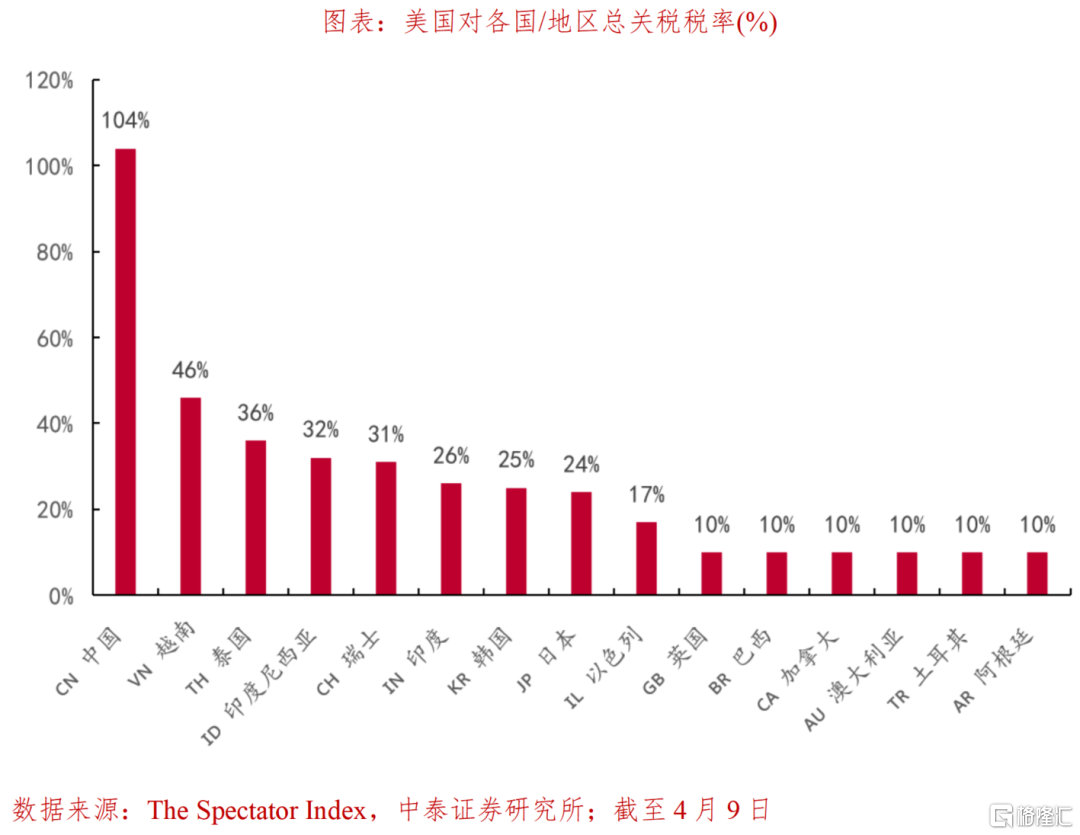

特朗普政府推出的”對等關稅”政策再次震動全球市場。特朗普政府欲對中國新增稅率高達34%,累計關稅攀升至驚人的54%,對歐盟實施20%的對等關稅,對巴西、英國實施10%的對等關稅,對日本實施24%的對等關稅。與此同時,東南亞、墨西哥等全球制造樞紐在這次關稅風暴中也未能幸免,均面臨關稅大幅上調。

該政策出台之後,美國財政部長貝森特重申此舉旨在糾正長期的貿易逆差,敦促各國保持克制以避免局勢升級。美國貿易代表辦公室則強調與夥伴溝通,評估影響並保留談判空間,力求提升競爭力。盡管美國官方機構仍試圖保持政策的模糊性,但市場並未因此減輕憂慮。

貿易政策作爲國際政經關系的核心支點,一直是塑造全球格局的關鍵變量。特朗普政府推出的”對等關稅”政策並非簡單的貿易措施,而是一場具有標志性意義的战略重構——它不僅代表着特朗普政府2.0版本政策路线的”再錨定”,更是對战後形成的國際貿易秩序發起的系統性挑战。

透過表層的政治喧囂,我們不難發現,特朗普政府的一系列動作正在激活全球資本秩序深層次的制度轉型路徑。各國針對”對等關稅”展开的反制措施,與其說是關稅政策層面的战術對抗,不如將其理解爲對現行國際貿易與資本流動規則的一次战略性、結構性衝擊。

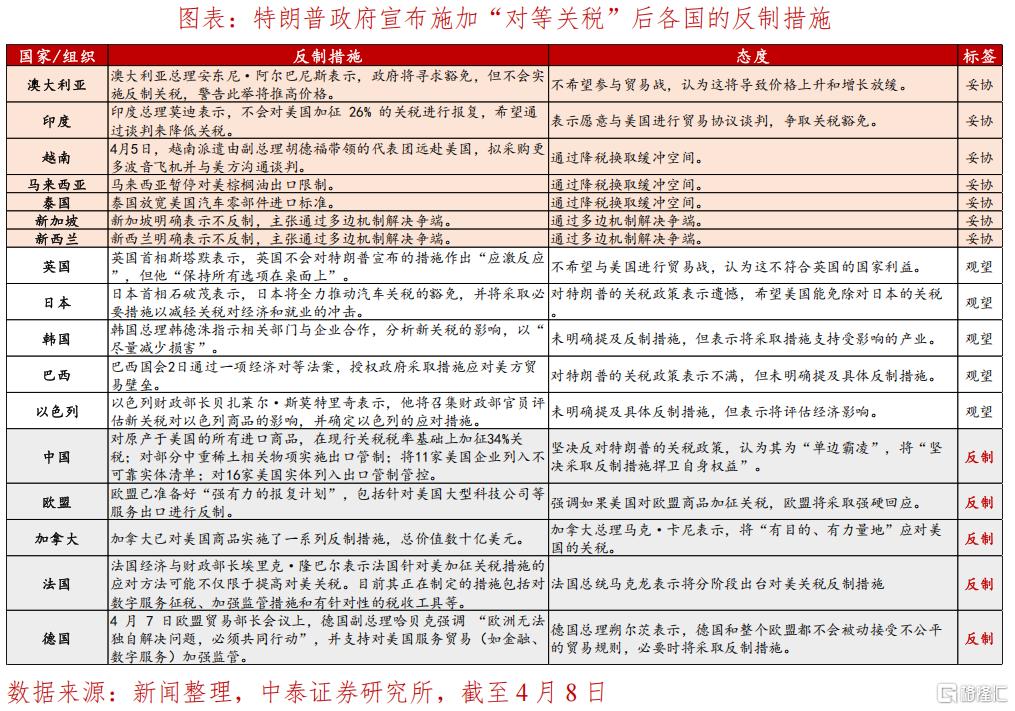

更值得關注的是,各國對特朗普關稅政策的反應呈現出三種分化態勢。第一類是選擇妥協,如越南和印度,這些國家迅速表態愿意降低對美關稅或增加美國商品採購,通過談判來緩解關稅壓力。例如,越南表示愿意將對美國商品的進口關稅降至零,以換取美方降低或取消對越南的關稅,並請求將關稅實施日期推遲至少45天,以便雙方進行談判。這類國家基於自身對美出口依賴度高的現實,選擇了主動退讓的姿態。

第二類是觀望態度,以歐盟爲代表。歐盟雖然警告美國勿引發全球貿易战,但面對選擇直接報復還是談判解決的兩難,暫時保持了克制。歐盟委員會主席馮德萊恩表示將優先考慮與美國進行磋商,但同時也明確不排除採取必要措施保護歐洲利益。

第三類是直接反制,我國表示將加徵同等幅度的關稅,並通過限制美企輸華等措施進行對等回應。商務部隨即發表聲明,強調將採取一切必要措施,堅決維護自身合法權益。

在疫情衝擊、高通脹、科技競爭及逆全球化等諸多因素交織之下,當前全球經濟環境已與過去40年全球化時代大相徑庭。特朗普2.0的關稅政策,其真正意圖絕不僅限於貿易談判的籌碼或縮減逆差的”權宜之計”,更在於通過”反秩序”式的衝擊重新激活制度變革的路徑。

從資本市場的即時反應看,在“對等關稅”衝擊之下,全球主要股指經歷了近似斷崖式的調整,標普500兩日累計跌幅超過10%,滬深300與恆生指數則在4月7日大幅跳水,分別錄得接近8%與14%的單日跌幅;歐洲主要市場亦同步下探,德國DAX與法國CAC40在三日內持續回撤,市場情緒全面轉向防御。

因此,這一輪市場劇烈震蕩並非單一政策事件的短期擾動,而是全球資本對潛在制度裂變的本能定價反應。當投資者意識到此次衝擊的根源不再是傳統意義上的貿易摩擦,而是一次規則基礎的重構嘗試,全球資產的估值體系便开始松動重塑。某種意義上,特朗普2.0的“對等關稅”或許標志着舊有全球資本秩序的終結,一個更具不確定性、分裂化趨勢的新周期由此开啓。

特朗普2.0反秩序性:

制度松動與權力重構

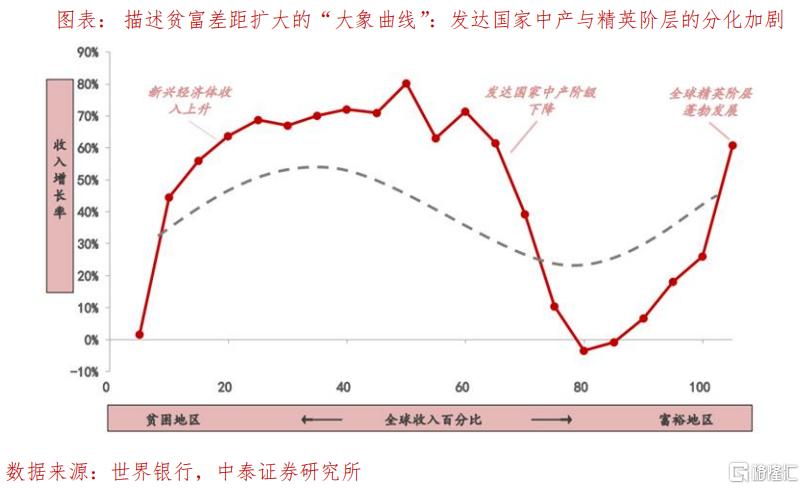

如前文所述,特朗普推出的”對等關稅”政策,表面上看似突如其來,實則深刻體現了特朗普2.0執政理念的核心特徵——”反秩序性”。與主流認知不同,我們認爲,特朗普並非一位具備系統性國家战略構想的政治家,而是一位以交易思維主導政治博弈、將個人利益置於制度之上的機會主義操盤者。深入剖析其關稅政策背後動因,可以發現出三條基本驅動邏輯:一是反建制選民的支持,這些選民長期對全球化帶來的制造業外流、中產階級收入停滯等現象不滿;二是特朗普個人政治表演的需要,他善於通過制造爭議與矛盾來吸引公衆注意力;最後,也是最直接的,關稅政策被視爲特朗普爭取鏽帶州選票的關鍵“政策槓杆”。

這種特朗普政策的”反秩序性”有兩大支柱:一方面,其”讓美國再次偉大”(MAGA)的基本盤代表着全球化進程中的”利益損失者”。近40年全球化浪潮中,藍領工人、中產階級和傳統制造業區域遭受了收入停滯甚至倒退的命運,而金融精英和知識階層卻獲益豐厚。全球收入分配的”大象曲线”生動展現了這一現象——中低收入美國人的收入增長遠遠落後於新興市場國家的中產階級和全球最富有的1%人群。

另一方面,特朗普展現了鮮明的”個人型反建制”特徵,這與馬斯克等”硅谷新貴”頗爲相似——通過削弱傳統政府機構,換取個人權力的擴張。馬斯克接管推特後的大刀闊斧裁員,特朗普宣稱要大幅縮減聯邦政府規模,都體現了這種思路。這種策略雖然可能削弱美國的制度性力量,但卻擴大了個人的自由操作空間。

這兩種”反秩序性”的結合,催生了一種前所未有的治理現象:權力不再嵌入制度,而是將制度轉化爲個人權力的可交易資源。特朗普頻繁繞過國會使用行政命令、任命親信擔任關鍵職位而不顧其專業資質、將總統赦免權作爲政治交換籌碼,都是這種權力重構的具體表現。

以特朗普團隊規劃的”美國政府效率部門”(DOGE)爲例,其表面目標是提高政府效率、推進機構改革,實質卻是推行制度變革的隱性載體。通過大幅精簡聯邦機構、削弱官僚體系並強化對公務員的控制,特朗普實際上在構建一種繞過傳統制度制衡的新型權力運作機制。

可以說,特朗普的執政邏輯正在演變爲一種持續創造和強化制度”斷點”的過程。通過不斷引發政策衝擊和危機,迫使全球經濟和資本體系進行制度性調整與重新定位。當現有國際秩序陷入”收益分配不可逆,信任機制不可續”的困境時,變革的觸發器往往來自制度外部。

“對等關稅”政策正是這樣一個激發制度變革的關鍵”導火索”,它不僅撼動了全球貿易體系,更向世界傳遞出美國不再愿意充當”全球秩序代理人”的明確信號。這一政策實質上是美國從战後國際體系中的”角色退出”,標志着全球規則秩序進入一個高不確定性的重構期。

全球秩序重構:

從”共贏”到”自保”轉換

在特朗普2.0政策”反秩序”衝擊下,全球資本秩序正經歷深層次的結構性重塑,貿易結構也面臨根本性轉變。這一過程可以概括爲”制度衝擊→分工逆轉→資本再錨定”的轉變路徑,標志着全球經濟格局正步入一個新的歷史階段。

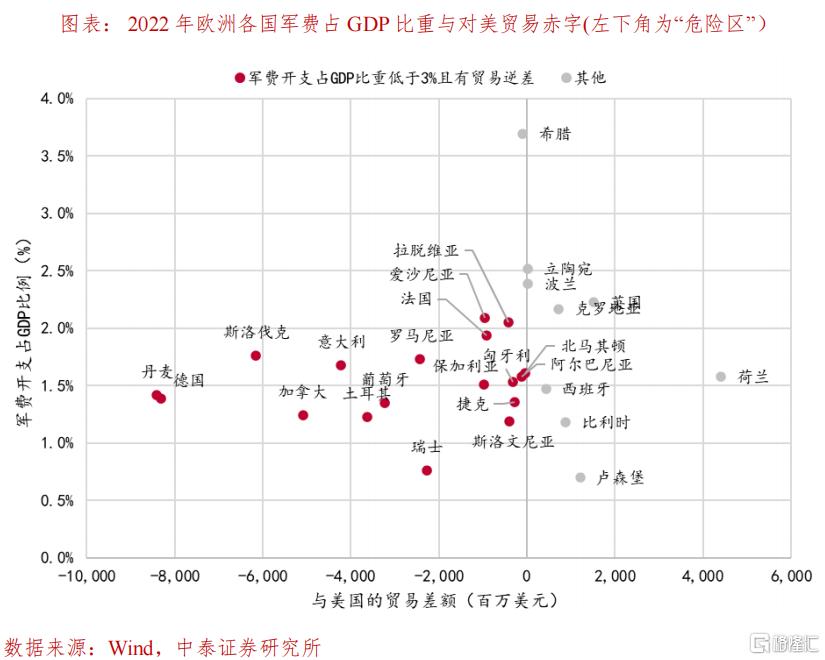

首先,俄烏衝突引發的地緣政治緊張態勢直接催化了歐洲擴軍進程,迫使歐洲國家重新審視自身安全架構。當前歐洲防務能力不足問題已引起廣泛關注,多方战略評估指出歐洲國家軍事准備狀態與周邊地區存在顯著差距。

例如,北約祕書長斯托爾滕貝格曾多次強調歐洲需要加強防務投入,而歐洲各國軍事動員能力與實際作战單位比例失衡的問題也成爲熱議話題。面對這種”安全赤字”,歐洲國家,尤其是德國,开始大規模舉債投入軍工制造業重建,這實質上是從”福利導向型消費社會”向”安全導向型生產體系”的根本性轉向。

德國政府宣布將軍備支出從2022年不足GDP的1.5%提升至2%以上,並設立了1000億歐元的特別國防基金。與歷史上的財政擴張不同,此次資金流向並非爲刺激消費或擴大福利,而是直接注入軍工制造業,推動德國軍事現代化發展。這種制造業的”战略性回歸”必然伴隨着消費緊縮,因爲有限資源正從民用向軍用轉移,國家財政優先保障安全而非福利支出。

與此同時,中美貿易關系的持續緊張也迫使中國尋找新的出口市場,其中歐洲成爲重要的替代目的地。面對潛在的”替代性湧入”,歐盟正考慮對中國商品加徵關稅作爲防御性措施。2023年9月,歐盟已對中國電動汽車啓動反補貼調查,這可能只是更廣泛貿易防御體系構建的开端。這種連鎖反應充分印證了特朗普關稅政策的”傳導效應”——一國的保護主義措施往往引發其他國家的策略性跟進。

更值得警惕的是,制造業國家之間的競爭態勢也在不斷加劇。越南近期對中國特種鋼發起35%的反傾銷調查,這一舉措頗具象徵意義。作爲新興制造業出口國,越南與中國在某些領域形成直接競爭關系。在全球需求整體萎縮的環境下,這些同處”供應端”的”乙方”制造業國家間的競爭不可避免地趨於白熱化,形成典型的”供應端內卷化”現象。

這些變化共同驅動了全球結構的根本性轉向:從”全球合作”的專業化分工模式逐步滑向”自保制造”與”本土安全”的相對封閉模式。國際分工的效率導向讓位於安全考量,這也意味着全球資源配置效率的整體下滑。國際定價權也隨之碎片化,由統一的全球市場價格體系轉向區域性、分割化的多元價格體系。

“一榮俱榮,一損俱損”的全球化邏輯正在退化爲”你輸我贏”的零和博弈,這無疑會降低整體經濟效率。然而,在當前地緣政治緊張的大背景下,各國似乎更傾向於接受效率損失以換取安全保障的確定性。這種轉變既是特朗普關稅政策的直接結果,也是其能夠獲得一定國內政治支持的深層社會基礎。

“東升西降”:

政治與經濟的分化

近期,”東升西降”這一話題在市場上引發廣泛討論,市場多從宏觀經濟、地緣政治和全球格局演變等多角度對這一現象進行解讀。基於前文邏輯,全球確實正經歷一場深刻的秩序重塑。然而,我們認爲,當前中國在全球格局中的定位遠比簡單的”東升西降”標籤更爲復雜——其背後實質是:政治影響力與經濟發展呈現出的一種結構性分化。

首先,回溯冷战結束後的全球化格局,我國長期處於”政治受損、經濟受益”的特殊地位。美國爲首的西方主導的國際秩序,在政治層面強調西方價值觀和制度模式,而我國在這一體系中的話語權相對弱勢。與此形成鮮明對比的是,在經濟層面,中國作爲”世界工廠”充分收獲了全球化紅利——從1990年的GDP僅3610億美元,躍升至2024年的19.54萬億美元,成爲當之無愧的全球第二大經濟體。這種”政治弱勢、經濟強勢”的非對稱格局,是過去幾十年中國發展的基本特徵。

“行到水窮處,坐看雲起時”。隨着全球秩序的解構與重構,在特朗普政府高舉的 “對等關稅”衝擊下,這一格局正發生結構性逆轉,轉變爲”政治獲益、經濟受損”的新態勢。一方面,美國战略收縮、西方內部分歧加劇,爲中國創造了擴大國際政治影響力的战略窗口期,在聯合國等多邊機構中的話語權也在穩步提升;另一方面,作爲全球最大的出口國和制造業基地,中國經濟卻不可避免地成爲全球貿易萎縮的最大受害者之一。

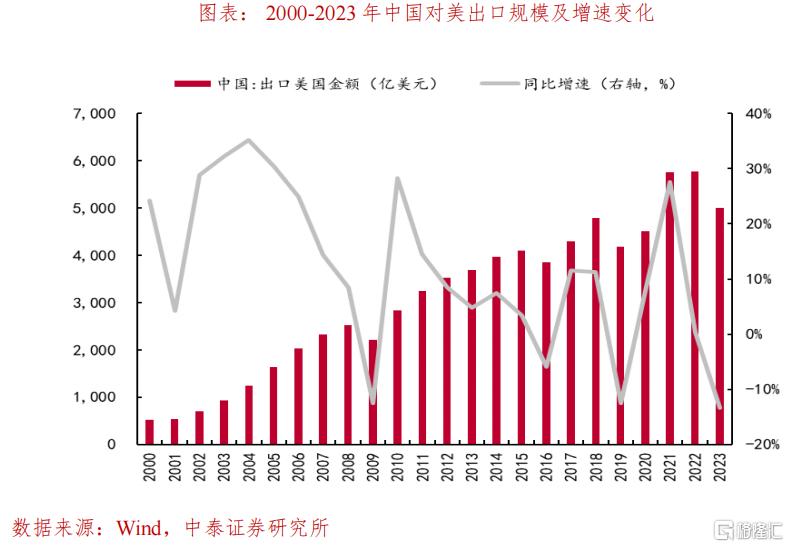

值得注意的是,原有的全球分工邏輯——”東方生產,西方消費”——正在崩塌,轉變爲”全球競相生產,消費整體萎縮”的困局。這種局面就會對中國這樣的出口導向型經濟體構成了嚴峻挑战。數據顯示,2023年中國對美出口額爲4999.03億美元,同比下降13.50%,而特朗普新關稅政策的實施將進一步加劇這一下行趨勢。

更爲棘手的是,中國企業近年來構建的”轉口替代鏈條”正面臨不小的衝擊。過去幾年,爲規避美國關稅壁壘,中國企業通過在越南、墨西哥等國設立生產基地,再向美國出口的方式構建了部分轉口貿易等替代性出口路徑。然而,特朗普的新關稅政策明確瞄准了這一環節,對墨西哥、越南等”轉口國”也實施了新的關稅措施,實質上切斷了這條規避路徑。

在特朗普宣布對越南產品徵收高達46%關稅後,越南股市出現暴跌,政府隨即表示愿意與美國就關稅問題進行談判,甚至提出實現”零關稅”的建議。這種”示弱”姿態被視爲越南面對貿易生存危機的求生反應,而這種妥協態度實質上進一步轉移了貿易摩擦的焦點,讓我國處於更爲被動的局面。

當前美國消費佔全球消費近1/3。在美國這一 “甲方需求市場”收縮的情況下,中國、越南、墨西哥等”乙方”制造國之間的競爭將進一步加劇。當多個供應商爭奪萎縮的市場份額時,價格战和惡性競爭成爲不可避免的結果。這種狀況與1930年代貿易战引發的全球貿易鏈式崩塌頗爲相似——一個國家的保護主義措施引發連鎖反應,並最終導致全球貿易總量的大幅萎縮。

隨着特朗普關稅政策全面發力,我國出口導向型經濟模式受到嚴重衝擊,貿易順差空間被大幅壓縮,產業鏈”去中國化”步伐加快。然而,這一經濟領域的挑战恰恰伴隨着中國政治地位的潛在提升:當美國從全球秩序”維護者”主動轉變爲”破壞者”,其長期構建的多邊體系必然面臨合法性危機。在這一進程中,中國作爲穩定的大國力量,貿易經濟受損的同時政治地位或出現擡升。

歷史鏡像:

1930 年代霍利-斯穆特法案的映射

“以古爲鑑,可以知興替”。特朗普的”對等關稅”政策在制度上與1930年代的霍利-斯穆特關稅法案(Smoot-Hawley Tariff Act)形成了高度鏡像。無論從出台背景、政策動因,還是市場反饋路徑來看,都呈現出令人警醒的相似性,值得作爲重要的歷史對照系予以剖析和反思。

1930年,該法案正式生效,將美國進口商品的平均關稅率提高至歷史性高點59.1%,覆蓋範圍超過20,000種進口商品。該法案原本設計初衷是保護美國農民和制造業免受外國競爭,但實際效果卻是引發了全球範圍內的報復性關稅潮,導致全球貿易在1929年至1934年間萎縮約66%,大幅加深了大蕭條的深度和持續時間。

值得注意的是,當時的美國經濟結構與當下中國之間,在產業構成上具備可比性:制造業佔比高、產能擴張持續、對外出口依賴顯著。1929年,美國制造業產值佔全球約30%,制造業在GDP中的佔比超過25%,略高於當前中國約22%的水平。當時美國的經濟結構同樣高度依賴外部市場來消化過剩產能,出口貿易在經濟中扮演着重要角色。

與之形成對照的是彼時的英國。作爲率先完成工業化的經濟體,英國在1929年前後已呈現出制造業“相對退化、服務化提前”的結構性轉型趨勢。制造業雖然在比重上走弱,但國內消費市場更爲成熟,對外貿的依存度也相對較低。這使得英國在全球貿易塌陷背景下,具備更強的內生修復能力。

關稅战爆發後的恢復節奏也印證了這一結構差異:英國在1932年工業產出觸底後,於1934年基本回升至危機前水平,1937年完成了關鍵產業的再配置。而美國在1929至1933年間遭遇近三成GDP萎縮,盡管羅斯福新政推動階段性回升,1937年短暫接近1929年峰值,但財政與貨幣政策的同步收緊迅速引發“二次衰退”, 復蘇之路更爲漫長曲折。直到二战軍工體系全面動員,美國才真正完成全面經濟復蘇。

這一對比充分說明,在貿易战衝擊下,消費主導型經濟結構的適應能力與韌性明顯強於高度依賴出口的制造業經濟體。

值得進一步反思的是,羅斯福新政實施之後“二次衰退”的出現或揭示了一個更深層的結構性困境——在全球需求塌陷的背景下,內需刺激若無法形成持續性機制,其托底效力終將邊際衰減。1937年,美國財政與貨幣同步收緊,正是對新政刺激的過早撤回,導致復蘇中斷,也揭示了宏觀修復過程中政策持續性的關鍵作用。

而這對當前我國所面臨的困境亦具有高度映射性——外部需求系統性壓縮,出口導向的制造鏈條面臨終端收縮,重建有效、持續內需動力成爲中國宏觀政策調適的核心挑战。

總體來看,歷史經驗表明,在“關稅螺旋”中,產能過剩國往往承受更大外部衝擊,內需佔比更高的經濟體則具備更大的緩衝能力。對於當前中國而言,這既是風險提醒,也意味着政策調整與資產配置的關鍵方向:必須加快結構轉型、加強安全資產配置邏輯,同時爲中長期可能的貿易與資本衝突准備充足政策工具與資源儲備。

當然,1930年代與當下的環境並不完全對等。全球金融基礎設施、政策幹預能力和跨國協調機制已顯著強化,爲危機控制提供了更高的上限。但這並不意味着可以忽視結構層面的風險連鎖。特朗普所代表的“關稅工具化”趨勢,一旦與產業安全、資本控制等政策方向交叉演化,可能觸發的連鎖反應不應被低估。

投資建議

在全球貿易格局急劇變革的背景下,資產配置正經歷根本性轉型。隨着特朗普”對等關稅”政策引發國際秩序重構,投資環境已從追求增長機會轉向尋求穩定防御。市場核心邏輯明顯轉變爲”反秩序→安全資產溢價”,安全屬性與流動性管理現已超越增長潛力成爲投資決策的首要考量。

這一趨勢反映了更深層次的轉變:投資框架從傳統的”增長/價值”二元思維遷移至”安全/流動性優先”的新模式。在這種環境下,具備確定性現金流、低政治敏感度及強流動性特徵的資產將獲得估值溢價。投資者需要構建更加均衡、防御性的投資組合,同時保持充足流動性以應對市場波動與結構性變化。

基於此,我們建議投資者圍繞”制度重估-安全加碼-避險主线”思路進行中期資產配置。在節奏上,建議近期以防守爲主,關注美債收益率波動與國內流動性調整;中期(二季度末至三季度初)可布局制造鏈重估機會,關注國內政策對衝力度;遠期(四季度)則需密切跟蹤關稅造成的影響衝擊程度及國內對衝政策成效。

在具體投資方向上,我們識別出五類具備安全屬性的資產主线:

第一,黃金及相關產業。在制度轉型期,“硬資產”的避險價值往往得到凸顯。黃金在美元信用體系面臨挑战時往往表現出色。黃金开採、加工及儲存相關產業鏈將直接受益於金價上漲。

第二,稀土及特種鋼材。歐洲軍備重建與制造業回歸將大幅提升這類战略材料需求。稀土是特種鋼材裝備不可或缺的關鍵材料,中國作爲全球最大稀土供應國,在此領域具有顯著優勢。

第三,電力設備與電網。歐洲電力基礎設施普遍老化,在能源轉型背景下亟需升級改造。隨着可再生能源佔比提高,電網穩定性與智能化成爲關鍵瓶頸。中國在特高壓、智能電網領域的技術優勢可能帶來出口機遇。

第四,核電相關產業鏈。在能源安全考量下,歐美正重新評估核電在能源結構中的地位。例如,法國計劃新建14座核電站,英國也宣布擴大核電投資。核電設備、材料及運營相關企業將迎來增長機遇。核電作爲低碳基荷電源,在地緣衝突下的战略價值顯著提升。

第五,國防軍工相關安全產業。軍工等安全類產業不僅受益於國防开支的增加,還受益於地緣動蕩預期擡升的估值修復,尤其是海外訂單潛力大的細分領域值得重點關注。

風險提示:

1)特朗普政策不確定性超預期、關稅實際執行力度與節奏出現大幅調整;

2)全球制造鏈斷裂速度超預期、供應鏈安全問題引發全球通脹回升;

3)金融系統風險超預期,美債流動性危機與全球資本市場劇烈波動;

4)國內經濟復蘇節奏不及預期;

5)地緣政治風險加劇,局部衝突升級導致全球資本市場避險情緒激增。

注:本文來自中泰策略 李迅雷金融與投資2025年4月10日發布的《對等關稅之後,特朗普將重啓什么?》,分析師:徐馳 執業證書編號:S0740519080003,張文宇 執業證書編號:S0740520120003

標題:對等關稅之後,特朗普將重啓什么?

聲明: 本文版權屬原作者。轉載內容僅供資訊傳遞,不涉及任何投資建議。如有侵權,請立即告知,我們將儘速處理。感謝您的理解。